欣锐科技与包括比亚迪、吉利等在内的多家主机厂保持长期良好的合作关系,该公司目前经营现状如何?

商业落地?不等了,智驾公司排队IPO

一面是自动驾驶遇冷,一面是智驾公司扎堆上市。

文丨智驾网 黄华丹

从2022年初,我就经常在各种论坛上遇到知行科技创始人兼CEO宋阳。大部分时候都是面色沉静,不苟言笑的模样。递完名片后便又陷入沉默,等着轮到他上台演讲。

对于一家筹备上市的智能驾驶公司CEO,频繁在业内专家、投资人面前亮相,似乎也成为宋阳2022年主要的工作任务之一。

港交所文件显示,4月4日,知行科技首次递交招股书,但并未公布计划募集资金。

不过,早在去年4月,知行科技对外披露C+轮融资时就已经透露IPO计划,但当时是预备在科创板上市。

3月,知行科技上市消息进一步明确,消息称知行科技正考虑赴港上市,集资额约15.5-23亿港元(折合人民币13.59-20.16亿元)。

本月,靴子落地。

知行科技招股书显示,知行科技成立于2016年。根据弗若斯特沙利文数据,按照2022年自动驾驶域控制器销售收入计,知行科技为中国第二大第三方自动驾驶域控制器提供商,市场份额26.2%。计入整车厂自研的域控制器后,知行科技排名第四,市场份额为8.6%。

2023年一季度刚刚结束,自动驾驶相关公司的IPO消息已经铺天盖地。2月,禾赛科技成功登录纳斯达克,成为国内首家登录美股的激光雷达企业。3月,Momenta和文远知行相继传出IPO消息。其中文远被指拟募资5亿美元,Momenta计划融资金额则高达10亿美元。而禾赛IPO时公布的计划募资金额为1.9亿美元。

此外,卡车自动驾驶公司智加科技与激光雷达头部企业速腾聚创也被传计划IPO。而此前,亿咖通已经于去年12月21日以SPAC模式成功美股上市,作价38.2亿美元。纵目科技则于去年11月向上交所提交招股书,拟科创板上市,募资20亿元人民币。

在行业预期普遍低迷的背景下,自动驾驶公司扎堆上市的热闹多少显得有些魔幻。但从背后的逻辑来看,又似乎合情合理。

对一家企业来说,拿到钱的办法无外乎商业化营收与融资两种途径。对初创企业来说,融资是必然的出路。而在行业整体遇冷的背景下,一级市场的钱难拿了,IPO上市自然成为眼下放在自动驾驶公司面前最好的选择。

01.

过分依赖吉利的知行科技

首先,我们来看知行科技招股书披露的情况。

根据招股书内容,知行科技目前提供两条自动驾驶域控制器产品线,分别是与Mobileye合作开发的SuperVision和自主设计的iDC系列,包括iDC Mid及iDC High。

从业务来看,知行科技的营业收入从2020年的人民币4765.5万元增至2021年的人民币1.78亿元,2022年则增至人民币13.26亿元,复合年化增长率为427.2%,增速惊人。

目前,知行科技的收入绝大部分来自向OEM销售自动驾驶解决方案及产品。根据招股书披露,截至目前已合计交付自动驾驶域控制器超10万台。截至最后实际可行日期,已获得14家OEM定点函。包括吉利汽车、上汽通用五菱、长城汽车、奇瑞汽车、东风汽车及极星等。

而其2020-2022三年间的经营亏损则分别为5382.7万元,4.64亿元和3.42亿元。虽然亏损金额依然较大,但亏损率在收窄。

不过,需要指出的是,在营收增加的同时,从2020-2022年,知行科技的毛利率却从2020年的20.1%降到了2022年的8.3%。

这背后的原因也与其客户结构的变动有很大关系。

2021年和2022年,吉利都是知行科技最大的客户。招股书显示,知行科技2021年和2022年度来自吉利集团的收入分别为人民币0.95亿元和12.78亿元,分别占知行科技总收入的53.0%和96.4%。

可以说,知行科技2022年相较于2021年的收入增加主要都来自吉利集团。

而这也和其于2018年与Mobileye达成的合作不无关系。目前,Mobileye在国内的客户也主要为吉利集团。

知行科技与Mobileye的关系一方面是向其采购用於SuperVision解决方案的ADCU和用于其iFC产品的EyeQ系列SoC,同时,双方也合作核证及商业化SuperVision。招股书表示,知行科技与Mobileye之间的关系属于互补互利关系。

从这个角度来看,知行科技对吉利的依赖非常大,无论在销售还是采购端都与其有着千丝万缕的联系。这就导致企业自身的抗风险能力极低。同时,也导致议价能力低下。一旦与吉利的合作出现问题,知行科技就可能出现巨大的营收危机。知行科技在招股书中也披露了这个层面的风险。

过于依赖车企,议价能力弱,这也是大部分智驾公司在面对主机厂时的问题。

此外,知行科技背后另一个高知名度的名字是理想汽车。企查查信息显示,理想参与了知行科技Pre-A轮和B轮融资。

据招股书披露,知行科技的C系列融资分为C1轮、C2轮和C3轮,合计融资规模约为6.16亿元。其中,C1轮融资2.7亿元,对应知行科技的估值为22.7亿元;C2轮融资9850万元,对应估值为25.99亿元;C3轮融资2.475亿元,对应估值为33亿元。

02.

智驾公司的困局

2022年,是业界对L4级别自动驾驶商业化期待骤降的一年。大量曾经以L4级技术为追求的自动驾驶公司开始进入辅助驾驶量产领域。

而进入2023年,L4级暂时难以落地,把辅助驾驶做好才是正道,这样的战略几乎已成为行业共识。

比亚迪董事长王传福在2023年业绩发布会后的沟通会上更是称自动驾驶是扯淡,是被资本裹挟的忽悠。当然,此处王传福指的自动驾驶是L4级别的自动驾驶,他认为,L2、L2+的辅助驾驶确实有其价值。

王传福表示,包括比亚迪与英伟达的合作,也是为了开发高阶辅助驾驶产品。辅助驾驶系统可以降低用户驾车疲劳,使行车更加安全。这是王传福认为其价值所在。

同时,地平线CEO余凯也认为即便是L3,十年后也未必能够实现。

王传福的发声可以说是目前对于自动驾驶最负面的评价。但他对辅助驾驶的认可倒至少能说明,智能驾驶系统已经成为智能化时代主机厂供应链上的标配。走这条路,对自动驾驶公司而言,至少能做到像传统汽车时代的零部件供应商一样,拥有一定的自我造血能力。

当然,这条路也并不容易。技术研发与工程化是两码事,测试与量产也是两码事。

和技术至上的逻辑不同,与主机厂合作以量产落地为目的时,需要以客户意志为转移,做到客户随叫随到。尤其是智能驾驶系统,不同于传统的零部件,软件和算法在合作过程中还需要自动驾驶公司与主机厂深度协作,卷入其中。

对于以开发L4级别技术为目标的精英工程师们而言,从L4转而来做L2并不是降维,而是完全不同层面的考量。在实际操作中,也需要重新积累经验。

而对于如Momenta、知行科技、纵目科技等最初就走智驾系统供应商道路的企业而言,即便已经有了相对丰富的量产经验,在面对主机厂时,也依然需要面对议价能力不足的问题。

以轻舟为例,从Waymo回归的创始人于骞无疑是技术精英的代表。而去年公布双擎战略正是轻舟从技术至上到服务客户为主的典型转变。

最初显然并不容易,工程师们都是技术思维,需要转变到客户思维需要一定的过程。而据报道,目前轻舟内部人员分为横纵两个团队,纵向团队侧重能力建设和人才培养,横向团队则以服务客户,以目标而存在。

“技术部门,必须保持随叫随到的状态”,这是于骞对内部的要求。

当下,几乎做自动驾驶的公司都进入了量产领域。科技公司之间是否存在技术优势?在输出端是否能感觉到明显的差异?从目前来看,似乎还没有明确的标准。但于骞认为,长期来看,一定是需要靠产品力的。“产品的极致性价比,这是毋庸置疑的核心。”

而作为硅谷技术精英,于骞对外不止一次表示过,虽然公司目前采用两条腿走路的方式,但他从来不怀疑L4级别自动驾驶实现的可能性。

而另一方面,智驾系统和传统零部件又有所不同,如余承东在百人会上的发言,智驾系统涉及车企的灵魂,自研的车企不会选,也就是说,车企自身又会成为智驾科技公司们的竞争对手。

如知行科技招股书里披露的信息,在自动驾驶域控制器领域,作为第三方供应商,知行科技市占率达到26.2%,而加上主机厂后,知行科技的市占率降到了8.6%。可以推算出,主机厂自研的市场占比达到67.2%。当然,这只是自动驾驶域控制器市场。但对相关的供应链企业来说,这也并不是个好消息。

而在整体车市价格战内卷的背景下,作为供应链企业的自动驾驶公司将面对更大的压力。

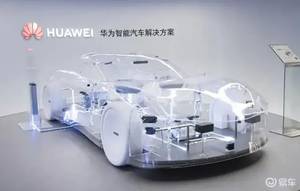

同时,以供应商模式存在的科技企业也有很多,既有如博世、大陆、采埃孚、安波福等国际大厂,也有如百度、华为、德赛西威、宏景智驾、毫末智行、禾多科技等国内供应商,还有像博世与文远知行达成合作共同开发智驾系统的模式。要得到主机厂的青睐,首先也得卷过一众同业。

这并不是一条容易走的路,但又是自动驾驶公司们不得不走的路。

03.

IPO同样面临诸多不确定性

而IPO,成为跨越荆棘的另一种可能。

当然,IPO也并不容易。

上市就并不容易。以A股为例,A股上市要求企业最近3个会计年度的净利润为3000万以上,仅这一条就没有几家初创公司能够满足。A股对盈利要求最低的是科创板。相对来说,美股港股对公司业绩要求较低,这也是多家企业赴美港上市的原因之一。

在达到上市要求后,IPO进程仍可能在递交招股书后因各种原因被叫停。例如,纵目科技中间曾因财务文件过期被暂停审核,目前已恢复正常。而包括蔚来汽车、智加科技中间都曾被叫停上市。

而即便在上市后,如果业绩不佳,同样将影响公司市值,甚至被退市也不是没有可能。无论如何,对于企业来说,可靠的商业化路径和营收依然是其基本盘。

2月9日登陆纳斯达克的禾赛,股价从开盘的23.75美元跌至今日的12.17美元。这很大程度上当然也受到市场情绪的影响。国外激光雷达企业在股市上表现普遍不佳,而禾赛作为国内激光雷达的头部企业,2022年便已实现累计交付超过十万,同时还手握多家车企定点。

即便如此,从目前市值来看,禾赛在美股的表现也算不上出色。

当然,如创业者们最常挂在嘴边的话,创业,就是在做难但正确的事。无论在技术还是资金层面,想清楚是正确可行的道路,即便艰难,也得迎难而上。

【本文来自易车号作者智驾网,版权归作者所有,任何形式转载请联系作者。内容仅代表作者观点,与易车无关】

国内研发动力锂离子电池的企业有哪些呀?

我国动力电池市场继续向头部企业集中。十大龙头企业包括:宁德时代、比亚迪、国轩高科、力神、孚能科技、比克电池、亿纬锂能、国能电池、中航锂电、卡耐新能源。 01 宁德时代 宁德时代可以说是当今动力电池产业的“领头羊”,公司成立于2011年,目前公司在电池材料、电池系统、电池回收等产业链关键领域,拥有核心技术及可持续研发能力。宁德时代专注于新能源汽车动力电池系统、储能系统的研发、生产和销售,致力于为全球新能源应用提供解决方案。 目前,宁德时代的电池,已处于国内新能源整车企业竞相争抢的态势。上汽、广汽等整车企业纷纷与宁德时代建立合资公司。除了国内整车企业,宁德时代还拿下了大众集团MEB项目动力电池订单比亚迪后勤理货员怎么样?

亲亲您好,很高兴为您服务:比亚迪后勤理货员挺好的,比亚迪股份有限公司(股票代码:1211.HK),创立于1995年,2002年7月31日在香港主板发行上市,公司总部位于中国广东深圳,是一家拥有IT,汽车及新能源三大产业群的高新技术民营企业。公司IT产业主要包括二次充电电池、充电器、电声产品、连接器、液晶显示屏模组、塑胶机构件、金属零部件、五金电子产品、手机按键、键盘、柔性电路板、微电子产品、LED产品、光电子产品等以及手机装饰、手机设计、手机组装业务等。主要客户包括诺基亚、三星等国际通讯业顶端客户群体。2022年8月,比亚迪股份有限公司位列2022年《财富》世界500强排行榜第436位。[56国创中心原诚寅:汽车企业该如何实现联合研发丨共话新十年

【编者按】2020年,是一个新十年的开端。这个新十年,将是汽车产业新四化转型变革成果落地的关键时刻,虽然方向明确,但市场和技术的不确定性也大大增加。

尤其是在这个产业变革的关键时刻,全球汽车企业都进入了困惑期和探索期。电动化路线依然摇摆,智能汽车到底如何定义,无人驾驶到底能产生多大价值,人类的出行还将如何改变?

新的十年我们有太多的问题需要去探寻。新春伊始,万物复苏,车云携手移动出行创新智库,共同推出特别访谈——共话新十年。

本期是系列访谈的第四期,车云网创始人程李对话国家新能源汽车技术创新中心总经理原诚寅。

中国新能源产业已经走过了十年发展时间,取得了飞速发展。2018年底,中国新能源乘用车在全球市场占比达到50%。

转折出现在2019年。

2019年7月,国家对新能源汽车的补贴标准大幅退坡。从7月起,国内新能源汽车产销遭遇连续6个月的下滑。2019年全年,新能源汽车销量为120.6万辆,同比下降4%,为近十年来首次同比下降。与2018年同时期63.63%和68%的增长相比,相去甚远。

由此可见,尽管在销量上取得惊人的成绩,但中国新能源车关键技术环节依然薄弱,底层核心技术依然会被“卡脖子”,依然需要大量的正向开发。面对未来的新十年,这是中国新能源车企“换道超车”的关键。

在平台化、模块化成为技术发展趋势的今天,一个能够实现技术共享,资源利用最大化的平台或许能够解决众多新能源车企面临的问题。

基于此,2018年3月,国家新能源汽车技术创新中心(简称“国创中心”)正式成立。这样一家以新能源核心技术平台研发为己任,由多家车企共同参与的中心到底扮演着怎样的角色,它们在攻克新能源技术瓶颈,实现平台技术共享方面又能发挥怎样的作用?

打造一个国家级的技术创新中心

“我曾经在外资车企工作过,又在国内车企干了将近9年,感觉差距挺大的”。在位于北京亦庄的国创中心办公室里,原诚寅感慨自己感受到的国内外车企在平台化上的差距。

2005-2010年的五年间,原诚寅一直在通用汽车全球研发中心担任高级研究员和先进车用电池方向的技术总管。回国后,他来到北汽新能源担任副总经理,长期从事新能源汽车的研发和管理。两次职业经历的前后对比,让原诚寅对中国的新能源汽车技术有了更深刻的看法。

“我们现在干成了形似,我们的开发流程都有,验证流程也都有,但却不像别人那么深、那么透彻,理解那么准确。”

这些问题透露着新能源市场的现状——关键环节技术仍然薄弱。

新能源股比政策逐渐放开,未来股比政策还将逐渐放开至商用车、乘用车甚至所有车企,而国内整车企业的竞争伙伴也不再仅仅是传统意义上的合资品牌或自主品牌。“未来一定是跟世界上这些顶级车企去竞争,但我们的实力是非常有限的”。

平台化是众多车企能想到的最好办法。“我们能不能通过平台化的战略,通过联合合作共赢的模式去整合资源,一道打造技术竞争力强点,这个是众多车企已经认可的。”

尽管中国新能源汽车市场增速飞快,但如之前所言,目前国内并没有一个国家级的专业平台供车企之间进行技术资源的共享。

国创中心就是要打造这样一个国家级的平台。这样的一个国家级的技术创新中心应该采用哪种发展模式?成立之初,这成为了摆在原诚寅等人面前的一个选择题。

在此之前的2016年,国家高速列车技术创新中心正式成立,并按照事业单位的模式发展。但与新能源汽车的本质不同是,彼时高速铁路在中国已经具备一定优势,产业集中度也更高。“我们当时看到新能源汽车领域完全体现了整个汽车市场高度竞争的态势,它参与者太多,而且没有一个绝对垄断的或者占有绝对优势地位的企业。所以我们当时提出来能不能更多的响应市场和产业的需求,利用企业的模式去探索。”国创中心也就成为了第一家以企业模式打造的国家级技术创新中心。

至此,国创中心未来发展的定位也愈发明确,形成自身的核心竞争力,输出前瞻的、共性的、基础的关键性技术。

在交谈中,原诚寅告诉了我们几个关于国创中心在建设中严格恪守的原则:

国创中心属于服务行业的组织,输出的是前瞻共性关键平台化技术;

国创中心不生产任何产品,与整车厂形成互补,避免竞争;

国创中心不与高校争名,不与企业争利是我们恪守的信条;

强调整个过程中的共商、共建、共治、共享、共用,尽量让行业伙伴参与进来。

国创中心贯彻国家创新驱动发展战略,围绕新能源汽车“政学研产用资创”七大体系,力争打造“一个中心、两个高地、三个平台”。

一个中心:具有全球影响力的新能源汽车共性、前沿关键技术的集成创新中心。

两个高地:引领全球的新能源汽车研发、制造、服务的技术、标准、模式的输出高地和引领新能源汽车高端创新人才聚集高地。

三个平台:国际一流的新能源汽车科研成果转化与产业化平台;面向全球的新能源汽车学术交流、专业咨询、高端人才培养与交流平台;立足北京、面向全球的专注于新能源汽车科研转化的金融创投平台。

此外,国创中心还肩负着培养人才与探索新的商业模式的重任。通过人才的培养,推动人才间的沟通、合作与交流。在技术层面,创造价值,实现技术变现,探索新的商业模式。

“我们既然在做创新中心,又选择了全国第一家以企业去做的模式,那我们也负责肩负着科研管理体制的创新的责任,包括人员的招聘、管理评价、成果的评价,以及是不是能用新型的模式来支持研发,这是我们在做的。”原诚寅表示。

也是基于此,在整个建设过程中,国创中心提出了更高的要求和目标,其希望建设一个能够联合政府、产业、学校、研究机构、用户、资本、金融、再加上创新团队的一个生态圈。

“我们的使命是打造建设世界级的新能源汽车技术创新策源地,愿景是打造世界级的新能源汽车技术创新生态圈。通过这样让国创中心作为一个平台型的组织,在整个行业中发挥作用。”

既要联盟也要有带头大哥

关于怎么做这件事,原诚寅带领的国创中心有自己的章程。“我们输入的是基础的科学的想法和研究思路,提供给合作伙伴的是一些偏共性的技术,在此基础上,根据企业需求,做产品化与工程化的开发。”按照原诚寅的说法,这是国创中心对外输出提供的基本模式。

虽然在整体战略上,国创中心提出包含9大技术方向以及4个开发平台在内的“9+4”业务布局,包括智能网联、燃料电池、动力电池、电驱动、电子电控、轻量化、混合动力、前瞻技术、整车集成九大技术研发方向,为行业提供开源整车技术验证平台、前沿技术检测平台、知识产权共享品台、创投孵化培育平台的优质技术服务。但国创中心还是在此基础上梳理出整个行业核心的关键技术空白和短板。

“根据国创中心自己的能力情况和对于产业的需求和痛点分析,我们是有侧重的,有些东西我们可能只是参与干,有些东西是我们牵头干”。原诚寅表示。

遵照这样的原则,国创中心根据自身实力聚焦到非常明确的几个方面:第一,打造一个真正开放开源的整车验证平台(包括实体车和数字孪生);第二,下一代汽车电子域控制器架构;第三,在燃料电池领域关注与整车匹配的控制策略。此外在智能网联层面上,国创中心聚焦于感知融合层面。

在中国,与自动驾驶和车联网相关的研发公司数以千计,但不少企业所聚焦的领域和研发的产品多少有些千篇一律,而车企们需要的仍然还是能深入触及行业痛点的技术。

“没有必要去重复别人已经做过的事情,我们只要找到行业痛点。这个痛点经过分析,大家有需求能推动产业落地,那我们就围绕这个痛点去发力。”原诚寅表示。

除此之外,国创中心还吸纳大量上下游企业联合开发,例如北汽新能源、比亚迪、吉利等知名主机厂以及电池领域知名企业如宁德时代等。

值得一提的是,作为国创中心建设的牵头机构,北汽不仅向国创中心输送了很多核心技术人员与管理人员,还在国创中心启动开放开源的整车平台建设时,拿出自身整车平台与国创中心合作,并与后者建立联合实验室,提供前期的硬件资源。

在原诚寅看来,北汽扮演的是一个“带头大哥”的作用。“北汽和相应的企业承担了更多的冲在前头的责任,这对于国创中心起步的成长、确立方向、形成基本的机制体制和运营是有帮助的。”

而在与其他包括车企在内的产业链企业的合作模式方面,多元化是主要关键词。例如,产业链合作伙伴与国创中心一同参与科技部或者地方上的项目是最直接的模式;国创中心通过整合车企实验室,开放给行业,向行业推广;国创中心联合车企在前瞻技术上进行探索。将核心环节的技术搭载到合作伙伴的车上,向车企推广,此外还包括人员的培养以及与车企联手推广技术向产业化加速转化,推动创业公司的成长等等。

除此之外,外国车企也在未来国创中心吸纳的合作伙伴列表当中。“我们一定要开放,一定要跟国际水平对接,大家关起门来自己搞是没有竞争力的,我们要把国际上的优质领军技术人才引进来跟我们合作。”

在国创中心的规划里,未来其将是一个更加开放的多元化的组织结构。“这样不单单是一个车企占绝对的主导的地位,也有零部件企业,甚至还有可能和汽车行业之外的力量去融合,其他领域的企业也能够进来,这对国创中心来说也会更健康。”

技术和平台共享化将成为可能

国创中心要打造的是共用的技术与共享的平台。在原诚寅看来,平台的核心在于一定要支持多款车型,并且,在多款车型中一定要尽可能让零部件的兼容性提升。

在原诚寅看来,共享平台一定是可以实现的。作为新能源车的核心架构,当平台化达到高度的兼容时,整车厂可以发展“代工概念”。当年,北汽与麦格纳谈判成立合资公司时,原诚寅及其团队就已经提出了这一想法。

“把代工的概念做起来,如果有主机厂有产能过剩,别的企业需要开发他的产品,可以在通用平台基础上进行加工,他只要做代表他产品的特点的生产设计就行了。这样能有效利用产能,同时降低企业投入的风险。”

事实上,这正是目前国际上流行的趋势,平台化、模块化逐渐成为车企的技术核心。国际上最典型的案例莫过于大众最新的MEB纯电动平台。

在国内,车企们也在积极推出车辆的模块化架构,例如吉利近两年内推出的BMA、CMA模块化架构以及纯电动专属架构PMA平台。尽管每种车型都具备属于自身的不同特点,但所使用的平台架构基本为统一平台。

“因为我们的判断,90%的驾驶者是开不出来区别的,而且也感受不到区别,这是最核心的问题。我认为共性的平台化技术一定是在整车企业中会有市场的,而且这个东西还会继续延展,零部件也会变成子平台。比如说燃料电池就会有人提,有没有一个共性的燃料电池平台化技术?”

原诚寅表示,未来新能源汽车产业中,通过共享平台所生产的车辆将占市场整体的10%-15%。而随着平台化基本架构的逐渐成熟,产品开发周期也将压缩至30个月到36个月。随着信息技术水平的提升,未来车企也将逐渐加快产品迭代速度。

未来十年新能源汽车的趋势

目前,新能源汽车的安全问题、残值问题饱受外界诟病,甚至成为消费者不愿意购买的重要原因,在原诚寅看来,关键原因在于车企没有打通新能源汽车的全生命周期管理。

但问题的本质在于,新能源汽车市场还没有形成一个完整的生态服务体系。

原诚寅认为,未来新能源汽车的发展主要有几个方面趋势:

第一,受大趋势影响,新能源汽车整体还会保持增长。

第二,在增长的前提下,产品结构将迎来调整。随着补贴退坡,客户为导向的产品定义会对于销售产生巨大的影响。整车厂需要明确定义目标用户需求。

第三,智能化的技术会快速的上升至应用层面,但是L4以上的自动驾驶还有很长的周期要走。辅助驾驶功能将更加完善。

第四,目前占主流的基本为纯电动产品,未来会出现燃料电池、增程式、以及48V微混动力车型,供给结构向多元化发展。

第五,除了对私人销售,网约车与共享汽车将迎来数量上的剧增。“卖车不再是车厂唯一创造收益的路径,一定是从简单的产品制造商,向产品加服务提供商去转型,整车厂一定要把出行服务做起来。”

车云小结:

传统燃油时代,平台化与模块化是车企实现大规模生产,摊销成本的重要手段。

当产业变革,汽车以新的面貌、新的动力形式出现在公众面前,软件与硬件的结合,让纯电动车时代下的平台化承载了比普通燃油车更大的意义。

车企间的联合研发,在国际上早已成为趋势,在国内也能看到越来越多的车企在这方面达成共识并实现战略合作。

然而,类似于国创中心这样的国家级技术创新中心让企业间的合作有了更多机制上的保证。

不过,从目前的实践效果来看,成果有限。除了北汽集团之外,其他股东方的参与感还较弱。如何真正实现车企之间技术研发的共创与共享,还需要很长的道路要走。

新十年,我们但见其成。

本文来源于汽车之家车家号作者,不代表汽车之家的观点立场。

梳捋自主五虎:长安吉利联盟,华为全线覆盖,比亚迪或被孤立

在自主汽车品牌里有“五虎上将”,按照真实销量和新能源汽车占比来排序是以下五个。

- 比亚迪汽车

- 吉利汽车

- 长安汽车

- 长城汽车

- 广汽集团(自主品牌传祺与埃安)

现在的自主五虎究竟是怎样的关系,各自都有怎样的战略规划,未来又会形成怎样的新格局。

这是最值得分析的问题,首先可以确定的是比亚迪或被孤立;因为比亚迪目前是一家独大,特斯拉汽车的知名度虽然与其相当但销量是远远不及比亚迪的。比亚迪之所以能一家独大,基础在于“垂直整合模式”,企业自己构建出一条产业链,具备基本所有核心技术产品的自主研发与生产能力;所以即便不依靠外部产业链也能够风生水起,这种模式在特定的阶段中是非常有意义的。

曾经以燃油车为主体的阶段里,汽车产业链中核心技术环节是以外资企业为核心,这会直接影响自主品牌的成长;因其一旦出现销量快速增长的态势,那么在一个利益链条中的供应商企业就会给自主企业处处设阻、时时掣肘,直到把销量打下来才会恢复正常供应。

在这种环境中无法形成强大的自主汽车工业,而比亚迪的模式则能接连不断的打破产业链核心技术环节的技术封锁,所以比亚迪对于自主汽车工业的强大是有巨大贡献的。

可是企业就是企业,企业的本质是资本。

当比亚迪强大之后也可能变成自己曾经“最讨厌的样子”,虽然比亚迪口口声声的说“不会搞得竞争对手没活路”,可是比亚迪的产品线非常完善,每个价格带里都有压制友商的产品;如果此时友商还不加速追赶的话,比亚迪则势必会一家独大。当然这也无可厚非,因为企业就是企业;然而任何一个行业的良性发展都不允许出现一家独大,否则近期也就不会出现价格比同级别燃油车还要低的插电增程混动或电动汽车,而这些车并非来自比亚迪,这些车的价格已经低于比亚迪的同级车,这说明了友商也在搞研发且模式大不同。

汽车行业的良性发展不可能只依靠比亚迪,也不能只依靠比亚迪的产业链;这并不难理解,以福特汽车为例,其使用的是比亚迪的镍钴锰酸锂(三元锂)电池,可是福特电马销量很差。丰田bZ3用比亚迪的核心三电,可是销量也很差。因为比亚迪也有同级车,与其选使用比亚迪的技术的车,不如直接选比亚迪汽车。所以比亚迪作为供应商是不会被普遍接受的,一旦选择比亚迪作核心总成供应商企业就等于认输。

所以现在更需要的是一套完善的外部产业链,而有意思的是已经形成,在三电核心技术领域不止有比亚迪在搞研发;动力电池领域有宁德时代、国轩高科、孚能电池、蜂巢能源(长城汽车)等,电控芯片也有中车时代、汇川技术、上海电驱、巨一动力和方正电机等,电动机就更多,其中华为更是在三电领域有完善研发体系与成果的角色。

自主五虎和华为均有不同程度的合作,不要小看华为。

比亚迪有些车辆用华为电机总成(集成电控)。

长安汽车旗下的“时代长安”是和宁德时代与华为共同创立的品牌,合作深度比较大。

吉利汽车网传将与华为开启合作,将推出搭载鸿蒙OS座舱的车辆。

奇瑞汽车也有与华为合作创立的品牌。

广汽埃安与华为的合作模式是众所周知的,合作深度也比较大。

长城汽车和华为签订过战略合作协议,双方将在智能网联、智能座舱、智能电动、云服务和大数据以及出行服务等领域进行深度合作。

为何大家能接受华为而不能接受比亚迪呢?

因为华为只是供应商而不是主机厂,说白了就是华为不造车,不会在整车市场中和客户抢蛋糕;而比亚迪是主机厂,所以才会有这样的差异。而当华为生态品牌或者战略合作品牌形成规模效应之后,比亚迪“以一敌多”则必然处于被动位置;不过这也是应当有的变化,如果任比亚迪疯狂生长,汽车电动化的进程也许反而会被拖慢。

华为与自主五虎的深度合作一定程度的“孤立”了比亚迪,不过这只是开始,吉利汽车和长安汽车的战略联盟意义深远。

吉利控股和长安汽车忽然的结盟让很多汽车爱好者不知所措,前一阵还在吵架的两家车企忽然变成了兄弟,这到底是怎么回事呢?是不是两方和合作打造新的汽车品牌,那就不如等一等看了。

不用担心,两方不会合作推出新品牌,而且两方在市场中依旧是竞争关系。

但是竞争不等不能合作,竞争对手合作之后做大做强的案例比比皆是。

两方的合作方向是供应链和海外市场的拓展,两大巨头的合作能有效提升垂直整合供应链资源的能力;汽车制造企业最应该扮演的角色是“整合商”,在电驱动时代里做整合商是最聪明的做法,因为电驱动技术的同质化是必然结果,最终竞争的手段不是车辆本身而是智能生态。

所以两方的合作不仅能优化各自的体系,同时还能起到优化产业链的作用,能推动外部产业链进一步的成长与完善;同时将整个汽车行业推进到宏观战略的第二和第三阶段,也就是汽车的网联和智能化。

吉利控股和长安汽车的合作亮点是围绕芯片和系统研发,并且要做到操作系统和车机互联。

汽车全面智能网联之后的最大卖点是智能座舱,而不是性能都可以也很强、噪音都可以很低、配置都可以很丰富,而外观设计总会高度相似的汽车本身;汽车将从驾驶属性一步步升级到物联网终端,用途和用法都将发生很大的变化,这是不可逆的变化。

而一个汽车品牌有一套系统生态,车主在车辆品牌座舱生态中只能与同品牌车主互联与社交,这样的局限性会大幅降低车辆的可玩性和实用性;所以最终是一定要实现全品牌车机生态互联的,也许长安汽车和吉利控股的合作能第一个打通这个环节,而一旦打通之后则必会有其他汽车厂商跟进,最有可能推动跟进的动力显然来自与自主五虎都有深度合作关系的华为。

总结:自主五虎里的吉利控股和长安汽车将开启新的模式,这个模式很有可能让长城汽车、广汽自主和奇瑞汽车等品牌陆续跟进,最终形成一个各自独立运营却又能深度互联、彼此依靠的品牌生态网,这会是一个相互制衡的、有利于整体发展的生态网。

至于该模式是否为“制衡比亚迪”也不难分析,现在确实需要一个更为平衡的状态,在平衡状态下进行良性竞争才能够维持整体的平衡;这两年里的汽车行业总是惊涛骇浪,产生的结果是弊大于利,所以市场需要平静一下,企业的焦虑和用户市场的观望情绪也需要得以缓和。

编辑:天和Auto-汽车科学岛,天和MCN发布,欢迎转赞评

【本文来自易车号作者天和汽车科学岛,版权归作者所有,任何形式转载请联系作者。内容仅代表作者观点,与易车无关】