A 股市场低位震荡,有哪些值得关注的信息?

但斌回应旗下上百只产品疑似空仓,哪些信息值得关注?

但斌回应旗下上百只产品疑似空仓,哪些信息值得关注?下面就我们来针对这个问题进行一番探讨,希望这些内容能够帮到有需要的朋友们。

3月25日早上,深圳东方港湾投资管理股份有限公司老总但斌根据其本人新浪微博回复“疑是空仓”报导,称报道写的较为客观性。实际上每一次重要决策都不易,都需要投入十分的“思维”,也需要承当对应的不良影响与结果,“从2021年2月始至2022年2月,整整的一年大家的A股与港股投资做的十分不太好”。

3月23日,在东方港湾创立18周年纪念的周年纪念日上,但斌首次公布了公司资产经营规模,称现阶段东方港湾管理方法经营规模贴近300亿。

针对公司获得的销售业绩与起伏,但斌也表明,虽然经历了2008年金融危机、2013年至2014年的纯粮酒困境及其2015年股票市场大幅度起伏,但总而言之东方港湾的长期性小伙伴和朋友拥有更幸福的生活。自然此时,经历了自2015年始6年顺境与逆境以后,2021年2月之后东方港湾A股与港股投资又一次承受了磨练。

这也在侧边认证,但斌将持仓降无比低的水平,领着投资人渡过了最焦虑的时时刻刻。什么原因?私募大佬但斌疑是空仓,上三十只产品净值几乎零起伏!特别注意的是,2022年2月底,但斌公布集团旗下全部总计净值小于1元的产品将不会再扣除服务费,待净值回暖至1元以上再扣除。但斌表明,这一决策或使公司收益降低近1亿,给公司运营产生工作压力。

但斌曾表明:“在《时间的玫瑰》里我曾说,假如项目投资做不太好一定是由于我的专业技能,而绝对不会是由于我的为人,我保证!”有领域的人表明,做为头顶部千亿私募投资,但斌这一举动颇勇于担当,免交服务费展示出了私募投资管理员承担的心态,防止急跌赎出毁坏持有者权益。

但是,以往2年,东方港湾项目投资也经历了一段困难的挑战。2020年上半年度,在新冠新冠疫情最困难的岁月,但斌趁势买入,布光全部炮弹。取得成功股票抄底后,这一年,东方港湾的销售业绩十分醒目,后半年各种方式的资产纷至沓来,东方港湾的管控经营规模取得成功提升千亿价位,一路飙升至200亿、乃至最大到400亿,但修容身后通常有着困境。

殊不知,2021年初,股票市场却迅速见顶,低位募资创立的一批产品净值迅速减仓,上年5月但斌集团旗下就会有某产品碰触平仓线。2022年,因为销售市场超预估的下挫,私募投资领域也是一下立冬。但斌也是如此,2022年2月初,东方港湾集团旗下累计有50只产品净值跌穿0.8元下列,也有6只产品净值跌穿0.7,在其中一小部分产品碰触平仓线。

2月11日夜间,但斌在社交平台发音,“现阶段大家产品都是有搞好相对应风险控制,净值相对性稳控,我与交易部持续保持慎重解决。”

外资1 小时买入 A 股 30 亿,哪些信息值得关注? - 知乎

外资1小时买入A股30亿,此事件引发广泛讨论,其背后的含义与影响值得深入探究。首先,外资买入行为的细节需进一步明确,具体是哪些外资控股公司的参与。质疑声音指出,此类信息的披露是否准确,是否存在误导之嫌。对此,监管和透明度至关重要。同时,国资委宣布将市值管理纳入国企考核系统,此举的时间节点引人注目。此政策可能与近期市场动态紧密相关,其背后策略值得深入分析。有报道指出,部分救市资金来源于国有企业的离岸账户及地方社保基金,3000亿地方资金的动向成为关注焦点。这可能揭示了外资大量买入的真实背景。

外资买入之举看似多赢:汇率提升、地方资金收益增加、股市指数上涨。资金入场后,通过大量购买国资股票,推动股价和交易量增长,有望改善A股长期低迷的状况。然而,这种短期措施的效果有限。房地产下行和土地财政崩溃等问题凸显,经济与股市增长乏力。大量资金投入虽能短期内提振市场,但长期难以持续。

类似策略在2015年已尝试,但最终未能实现稳定增长。政策旨在解决系统性问题,但其有效性值得怀疑。政策端似乎总能找到多赢方案,但背后的风险管理和监管机制需进一步完善。在没有有效监管的市场环境下,金融衍生品成为风险分散和化解的工具,个体财富面临潜在威胁。

保障房模式的推广,看似能解决房地产均价下跌、为低收入人群提供居住保障、承接超发流动性等多重问题。然而,其资产收益率较低,银行系统可能成为风险主要承担者。公募REITS作为一种投资工具,虽有其独特优势,但风险与收益之间的平衡需谨慎考虑。投资有风险,投资者应具备充分的市场判断能力,避免盲目跟风。

已披露的 A 股三季报中有哪些信息值得关注? - 知乎

进入三季度,投资者的目光聚焦于即将披露的公司业绩报告,尤其是对于布局股票而言,这似乎成为了关键的时间窗口。市场对于三季报对后续行情的影响寄予厚望,特别是当一些上市公司的业绩超出预期时,人们对于四季度的A股市场产生了更高的期待。这意味着,通过分析三季报,我们可以预判市场走势,寻找可能的盈利机会。然而,值得注意的是,三季报中业绩表现优异的公司往往在前期已经被市场提前反映,投资者若在此时跟进,可能会面临一定的风险。因此,投资者在解读三季报时,应关注那些股价并未充分反映其业绩提升、或者存在被市场误判被错杀的标的。抓住股价未充分表现或者报表逆转的时机,可能为投资者带来新的投资机会。

当下,美联储的加息政策与A股市场即将披露的三季报成为了市场关注的焦点。在这一背景下,A股市场预计会有基金展开年报的布局。市场参与者需紧密跟踪这些动态,以把握投资策略的调整时机。在面对复杂的市场环境时,深入分析三季报信息,识别业绩增长潜力与风险,对于投资者来说至关重要。

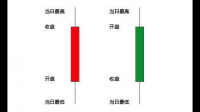

A股放量是好是坏?出现底部放量看准了,让交易事过功倍!

决定交易成功与否的细节繁多,正确操作往往与失败仅一线之隔。在交易中,错误无法避免,但应努力减小错误,控制损失在可容忍范围。进入市场需满足特定标准,这是对交易者自律能力的考验。作为交易者,应具备清晰洞察市场方向与节奏的能力,仿佛能感知各种交易的“呼吸”,在开始前就有“绝对肯定”的感觉。放量现象是指个股在一段时间内成交量显著增加,表示多空双方对股价走势意见分歧加大,是市场激烈搏杀的表现。在常态下,股票放量是因为多空双方对后续走势看法差异较大,或因筹码分布不集中。放量通常出现在市场趋势转折的拐点。

底部放量的出现是值得关注的。股价在低位震荡下跌时,若突然出现放量,但股价并未上涨,仅小幅震荡。这种量价背离表明有资金在低位大量入场,是抄底机会。通常,股价底部不会出现大成交量,深套者缺乏抛售欲望。底部放量说明主力正在积极吸纳,但其目的需进一步分析。

底部放量上涨意味着市场人气薄弱,大成交量可能是主力的对倒行为,以吸引市场资金跟进。这表明主力已完成建仓,甚至可能深度被套。当主力开始拉升,投资者应观察放量是否为巨量,以判断后市走势。若非巨量,则后续市场走强的可能性较大。反之,可能是主力出货,股价可能回至原位。

底部放量下跌是突破底部平台后的持续下跌。刚向下突破放量,可能包含非市场交易成分,如主力的对倒或新老主力交接。新主力通常要求更低价格。价格通常不会无止境下跌,放量后可能会回升。开始无量下跌后放量,且伴随大量跟单,可能是主力认赔出局。短期底部反弹后,放量信号可能表示出货。

成交量变化多样,但基本形态包括放量、缩量、天量、地量、堆量和锯齿量。放量是强势行情的基础,缩量表明市场清淡,天量与地量分别出现在底部与顶部,堆量与锯齿量则在不同阶段预示行情机会或风险。正确理解成交量原理,结合股价分析,是交易成功的关键。

在缩量中寻找黑马股,需关注缩量上涨与缩量横盘现象。缩量上涨表明庄家已大量聚集筹码,股价上涨时成交量减少。在上升通道逢低吸纳,可获得较大收益。缩量横盘意味着庄家持仓量大,等待时机发动主升浪,需关注长期均线与股价关系。正确方法使投资者轻松战胜多数人。

股市盈利依赖正确理念与方法。掌握技巧,结合技术分析,识别趋势与机会,避免陷阱,是实现盈利的关键。本文提供交易知识梳理,分享交易导图、技术分析方法、板块轮动等,希望为读者提供有价值的投资指引。

我国股民已超 1.97 亿,基民超 7.2 亿,你是其中之一吗?哪些信息值得关注?

中国金融市场的投资者群体庞大,股民突破1.97亿,基民更是高达7.2亿,你是否也是这庞大数字中的一员? 近年来,公募基金领域中的“基金赚钱、基民亏钱”现象引发了广泛热议。尽管基金本身的收益率可能为负,但多数投资者仍然面临亏损的困境。长期来看,尽管基金平均收益可观,但真正能够实现盈利的基民比例却相对较低。这不禁让人质疑,投资者教育是否足够应对这一挑战。批评者指责基金公司和销售机构在牛市高峰时期推出新基金,利用投资者的追涨心理,推荐热门产品,使基民在高位接盘,落入非理性投资的陷阱。这些机构的利益导向在决策中起到了关键作用,让基民在冲动之下蒙受损失。 基金公司的收入结构常常让他们倾向于追求规模扩张,而非注重基民的实际收益。他们可能诱导投资者在市场高点买入,这种策略往往被机构的规模化操作所抵消,导致基民陷入高位追涨杀跌的恶性循环。投资的根本原则是低位建仓,但现实往往与之背道而驰。

基金经理的“造神”现象更是加剧了问题,他们的行为对投资者决策有着显著影响。解决之道在于,基金公司和销售机构需要承担起更多责任,改变以利益驱动的操作方式,同时加强投资者教育,引导他们做出理性的投资选择。 大规模基金的存在,虽然吸引着资金,但也暴露了规模与业绩的矛盾。投资界共识认为,规模过大往往限制了基金经理的业绩表现。在追求长期收益的过程中,基民承受的压力不容忽视。为了改变这一局面,证监会提出了以投资者利益为中心的新政策,呼吁各方在规模、质量与公平之间寻找平衡,优化投资环境。

在这个信息爆炸的时代,投资者自身的能动性和教育显得尤为重要。毕竟,在投资的道路上,求人不如求己,提高自身的投资技能才是制胜的关键。